I Campi Flegrei. La terra del mito

Introduzione

La Campania è una delle aree di vulcanismo attivo più importanti al mondo e vi risiedono, infatti, alcuni fra i vulcani più famosi, quali il Somma/Vesuvio, i Campi Flegrei e l’isola d’Ischia. Le sue ricchezze naturali – originate proprio dalla sua natura vulcanica – hanno attirato, sin dalla preistoria, l’uomo in questa regione, definita da Plinio Campania Felix.

Forse proprio in ragione di queste risorse un gruppo di Micenei, intorno alla metà del II millennio a.C., si stanziò a Vivara, presso l’isola di Procida, e verso la fine del VIII secolo a.C., i primi coloni Greci, provenienti dall’Eubea, decisero di stabilirsi fra l’isola di Ischia e Cuma.

Un vulcano, infatti, può diventare improvvisamente causa di morte e di distruzione, ma, allo stesso tempo, costituisce per molte generazioni una fonte di inesauribili ricchezze: terreni ricchi di minerali e pertanto insolitamente fertili, varietà di materiali da costruzione (lave, tufi, pozzolane, etc.), corsi fluviali, acque termali e minerali, e – non per ultimo – la bellezza dei paesaggi, che solo nelle aree vulcaniche appaiono tanto articolati e variopinti. In età augustea, il geografo Strabone descrive il paesaggio vulcanico della baia di Napoli: “... Sovrasta questi luoghi il monte Vesuvio, ricoperto di bellissimi campi, tranne che in cima … tutto il golfo è trapunto da città, edifici, piantagioni, cosi uniti fra loro, da assumere l’aspetto di un’unica metropoli.” (Strabone, Geografia, V 4, 8)

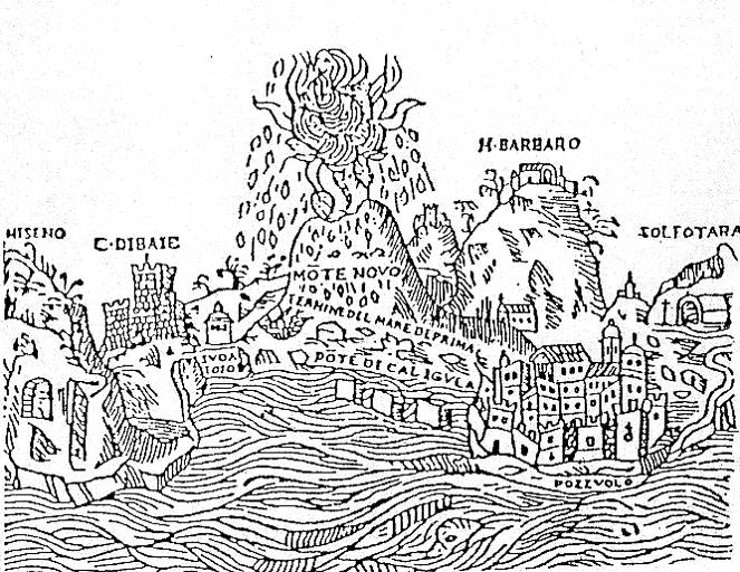

Tutti questi motivi hanno spinto gli uomini a sfidare i rischi di una pericolosa convivenza con i vulcani, che proprio negli ultimi duemila anni hanno dato luogo a tremende esplosioni. Basti pensare, fra tutte, a quella che, nel 79 d.C., cancellò Pompei, Ercolano e Stabia; tuttavia, già nel 470 a.C., i soldati greco-siracusani di stanza a Ischia dovettero abbandonare l’isola spaventati da un’esplosione vulcanica e, in tempi recentissimi, l’eruzione del Monte Nuovo che, formatosi nello spazio di alcuni giorni, distrusse l’antico villaggio di Tripergole, famoso per le sue terme e per essere stato sede dell’Accademia di Cicerone.

In Campania i pericoli non erano solo le eruzioni, ma anche altri fenomeni vulcanici, cosiddetti secondari, come terremoti e bradisismi, frequenti nei Campi Flegrei.

I Campi Flegrei. Le terra del mito

Lo stesso nome greco Flegraion pedìon (piana ardente), riferito da Strabone nella Geografia, lascia intendere come gli antichi abbiano conosciuto queste “conflagrazioni”.

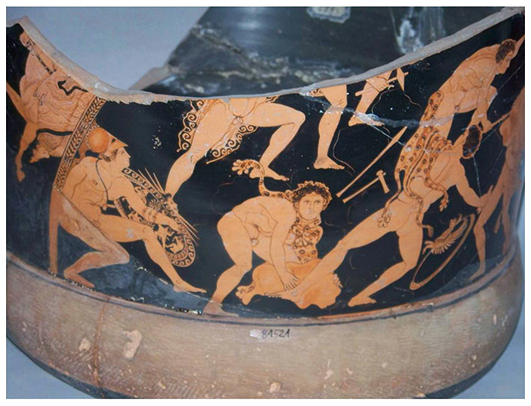

Egli scrive: “Tutta la regione fino a Baia e a Cuma è piena di zolfo, di fuoco e di sorgenti calde. Alcuni ritengono che anche per questo Cuma è stata chiamata Flegra e che causano queste eruzioni di fuoco e di acqua le ferite, prodotte dai fulmini, dei Giganti qui caduti”.

I Campi Flegrei vengono anche messi in relazione con Flegra (Diod. IV 22), la penisola di Pallene (odierna Cassandra), la più occidentale delle tre penisole della Calcidica nel Mare Egeo, dove antiche tradizioni collocavano la mitica battaglia tra i Giganti e gli dèi. I primi coloni greci della Campania localizzarono la sede della battaglia nella regione vulcanica a ovest di Napoli a cui diedero perciò il nome di Campi Flegrei.

Si tratta di una grande caldera, formatasi a seguito di due grandi eruzioni avvenute 39000 e 15000 anni fa, che mostra oltre venti crateri, originati da eruzioni di tipo esplosivo, come si evince dalla forma degli edifici vulcanici, caratterizzata da ampi crateri con recinti relativamente bassi, costituiti prevalentemente da materiali piroclasitici, ossia non lavici.

Alcuni tra i vulcani più giovani, come gli Astroni e la Solfatara, si sono formati meno di 4000 anni fa; ciò significa che i primi abitanti assistettero alla loro genesi e, come noi, dovettero respirare le esalazioni sulfuree, domandandosi donde provenisse tutto quel materiale pestifero e letale che passava attraverso le fenditure della terra.

Per questo motivo Strabone riferisce per i Campi Flegrei solo miti ctoni (V 4,5, 244-5 C); attraverso un racconto che unisce fonti più antiche come Eforo di Cuma Eolica e tradizioni locali, mette in relazione le acque calde e le esalazioni con i fiumi e luoghi infernali andando a creare una vera e propria geografia mitica flegrea.

Il geografo racconta le più antiche tradizioni relative al Lago d’Averno e spiega che presso Cuma c’è Miseno e tra di essi la palude Acherusia (il Lago Fusaro), la parte sotterranea del fiume Acheronte, il principale dei quattro fiumi dell’Ade. Il fiume era considerato l’ingresso agli inferi, che le anime potevano oltrepassare solo se i loro corpi fossero stati sepolti.

Egli prosegue descrivendo i luoghi vicino a Baia: il Lago di Lucrino e subito dopo questo l’Averno. Il Lago di Averno, profondo, di facile accesso, ma chiuso tutto attorno da montagne scoscese e da una fitta foresta, tranne dalla parte dove è l’ingresso. Gli abitanti del luogo dicevano che gli uccelli non potessero volare, ma cadessero nell’acqua per le esalazioni che si levavano da lì, come dai luoghi detti Plutonia. Tale leggenda, legata all’aspetto del lago in epoca preromana spiega anche il nome che significherebbe privo di uccelli (dal greco Aornos, A privativa, e ornos uccello). Così lo descrive Lucrezio (VI, 741 e ss.: “Quando gli uccelli giungono in volo in tal luogo, dimentichi di battere le ali, allentano le vele e, protendendo il debole collo, cadono a precipizio in terra o nell’acqua. Presso Cuma vi è un luogo siffatto, dove, pieni di zolfo ardente, fumano i monti ricchi di fonti termali”.

Come sappiamo, a partire dalla creazione del Portus Iulius, voluto da Ottaviano per fronteggiare la flotta di Sesto Pompeo, il lago fu completamente disboscato per fornire legna alle navi ivi riparate.

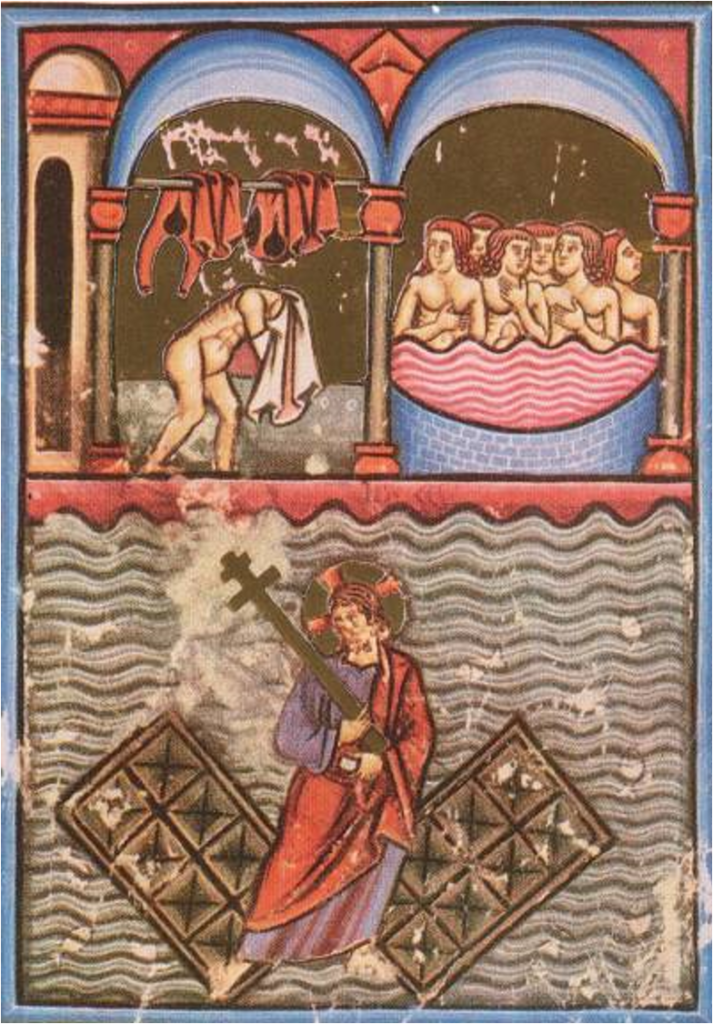

Tuttavia, la leggenda legata al Lago d’Averno, dove si aprivano le porte degli Inferi e si collocavano i luoghi della nèkyia omerica e dell’oracolo dei morti presso cui sarebbe arrivato Odisseo, continuarono ad essere vivi.

La nèkyia [traslitt. di νέκυια, der. di νέκυς, forma arcaica di νεκρός «morto»] è un rito con cui si evocavano i morti a scopo divinatorio. Nel libro XI dell’Odissea, Odisseo evoca l’indovino Tiresia prima di discendere nel regno dei morti. Lo stesso fece Enea nel libro VI dell’Eneide che scese nell’Averno scortato della Sibilla Cumana per consultare il padre Anchise.

Strabone infatti riferisce che nel misterioso e cupo lago entravano navigando coloro che volevano fare sacrifici e suppliche agli dei Inferi e c’erano sacerdoti che davano istruzioni in merito. Secondo Diodoro Siculo (IV 22) l’Averno sarebbe stato sacro a Persefone, divinità ctonia che regna nell’oltretomba, accanto al consorte Ade.

Lycophrone quando narra della discesa di Odisseo agli Inferi (Alexandra, 681-711) descrive l’Averno come “circoscritto da una fune”, ricorda un bosco e la fanciulla di sotterra, Brimò; e più oltre ancora specifica che a lei, chiamata però in questo verso (710) Daeira, Odisseo dedicò uno scudo. Sia Brimò che Daeira sono epiclesi possibili di Persefone e la identificano come divinità legata all’Averno.

Strabone, proseguendo la descrizione della geografia infernale flegrea, racconta di una fontana in riva del mare, dalla quale nessuno osava bere in quanto si riteneva sgorgasse acqua dello Stige e, sempre sul mare, menziona un manteion, un luogo dove si esplicava l’attività oracolare, e delle fonti di acque calde connesse con il Periflegetonte, altro fiume infernale.

Il geografo si sofferma poi sui Cimmeri che abitavano in case sotterranee, chiamate argillai, e vivevano cavando metalli dal sottosuolo e grazie ai proventi ricavati da coloro che venivano a consultare l’oracolo. Non vedevano mai la luce né il sole, ma uscivano dalle profondità della terra solo di notte. In seguito, essi furono distrutti da un re a cui non si era avverato l’oracolo.

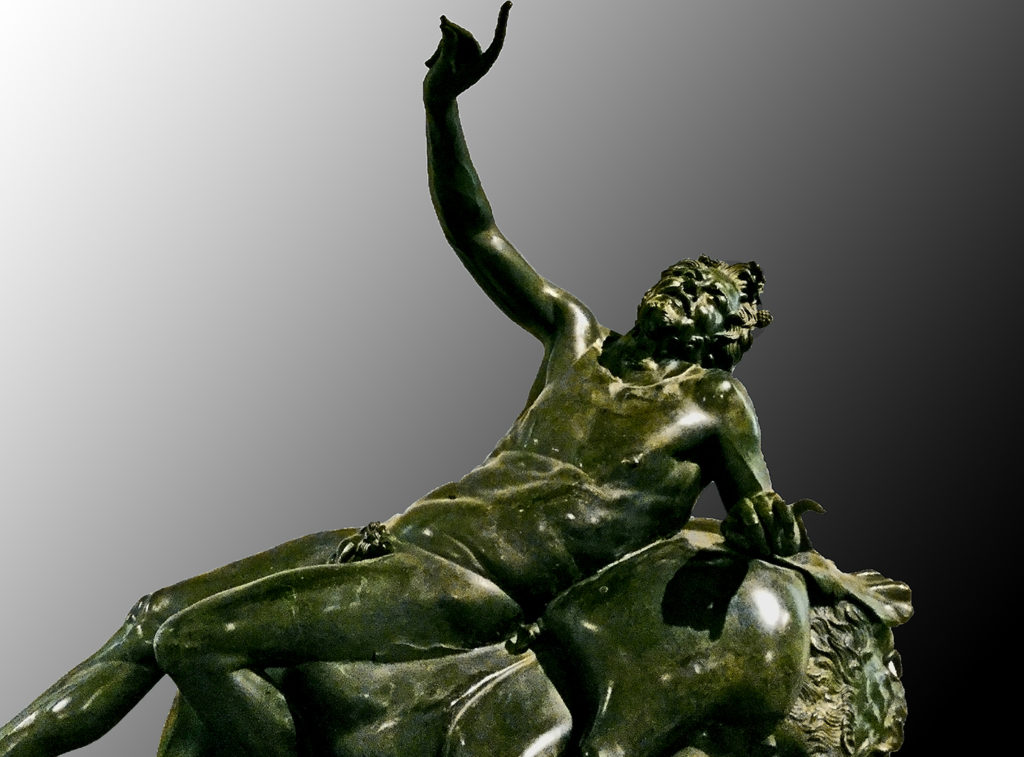

Anche la saga di Ercole ed in particolare alla sua decima fatica, il ratto della mandria di Gerione, fa parte dello scenario mitico flegreo. L’eroe era di ritorno dalla Spagna, dopo aver sfidato Gerione, uomo mostruoso con tre teste, sei braccia e sei gambe e Orto, il cane a due teste posto a guardia dei buoi. Battuti entrambi i mostri a suon di clava, dispose gli armenti dal singolare colore viola nella coppa del sole e, attraverso la via costiera da lui stesso costruita (via Erculea), giunse a Bacoli, dove eresse un ricovero per i buoi. Boàulia, le stalle di Eracle, sarebbero dunque all’origine del toponimo Bauli, l’antico nome di Bacoli.

Ancora Strabone, nella sua descrizione di Pozzuoli riferisce che “ tutto il luogo fino a Baia e Cuma è pieno di esalazioni di zolfo, di fuoco e di acque calde”; di seguito egli menziona il bacino vulcanico della Solfatara definendolo “Agorà di Efesto” e lo descrive come “una pianura circondata tutt’intorno da alture infiammate, che hanno molti sbocchi di espirazione a mo’ di camini che mandano un odore piuttosto fetido; la pianura è piena di esalazioni di zolfo.” (Geografia, V 6).

I Greci e poi i Romani vivevano in un ambiente geologicamente tumultuoso, convivendo con vulcani, terremoti, terre improvvisamente emerse e imprevedibili catastrofi. Il fascino singolare di questa terra ci ha lasciato pagine ricche di suggestioni.

La violenza della natura ispirò immagini fantastiche e nel suolo scosso da fenomeni vulcanici vennero collocate creature misteriose come la Sibilla, i Cimmeri e i Giganti imprigionati nelle viscere della terra dove li avevano cacciati gli dei dell’Olimpo, caratterizzando questa terra dalla ricchezza straordinaria, come l’accesso ad un mondo sotterraneo e infernale che trasborda riversando le sue acque e i suoi prodotti in superficie e generando le risorse che hanno tanto attratto l’uomo in questi luoghi da farlo convivere con i vulcani.

Ivan Varriale